曾给总书记写信的老挝留学生讲述中老友谊之路

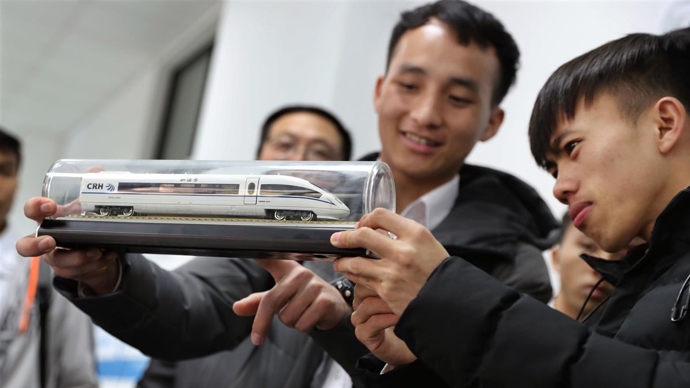

日前,第二届国际民间社会共同落实全球发展倡议交流大会在呼和浩特举行。中老铁路案例作为开场展示,由上海应用技术大学轨道交通学院李文举教授与他的两名老挝学生——现就职于老挝老中铁路有限公司琅勃拉邦维保管理中心的陈思和冯图,共同讲述这条中老友谊之路背后故事。

2021年12月中老铁路开通运营前夕,包括陈思和冯图在内,多位曾在上海学习铁路专业的老挝留学生联名致信习近平主席,一致表示要把在中国学到的本领贡献给中老铁路的运营和发展。

如今,作为首批由上应大培养的老挝籍铁路专业人才,他们已成长为中老铁路一线的业务骨干,陈思担任工务助理,冯图则独立负责供电检修团队工作。他们的成长,正是“一带一路”教育合作与民心相通的生动实践。

从“技术输出”到“能力造血”

在中老铁路安全运营两周年表彰大会上,冯图接过优秀学员奖章,这背后是上海以国际化教育赋能中国铁路“走出去”的多年深耕。

早在2018年,上应大便和老挝苏发努冯大学一起,联合培养首批12名老挝留学生,并成立“一带一路”澜湄铁路互联互通中心和中老铁路工程国际联合实验室。如今,这一模式已升级为“中老工程师学院”的深度合作:在老挝本土开设铁道工程等铁路专业,学生修满学分可获两校学位。这种“课程互嵌、学位互认”的创新,让老挝青年不出国就能系统学习中国铁路标准。此外,通过线上线下研修项目,覆盖老挝政府官员、工程师及民众万余人次。

更具深意的是“天佑学堂”(上海版)的创设。以“中国铁路之父”詹天佑命名的这个教育平台,不仅为老挝青年搭建“从课堂到现场”的成长通道,更赋予国际化教育更多内涵,以“校企协同、产教融合”模式,打造铁路运营综合能力建设基地。

截至2025年,上应大已为老挝培养60余名铁路高级技术人才,其中十多人服务于中老铁路的运营和发展,成为中老铁路的第一代老挝籍铁路工程师。

从“专业培养”到“民心相通”

“在中国老师带我们做田野调查时,村民问‘火车会不会吓跑稻田里的神鸟’,那一刻我才懂,铁路不仅是技术,更是文化。”老挝留学生邓涛的笔记本里,有这样一段感悟。

在“铁路互联 民心相通”教育实践中,中老青年师生成立“大道之行”社团,通过寻访中老铁路研学实践等形式,先后200余人次青年师生参与,深入铁路沿线20余个地区、100余个现场点开展田野调查,通过“中老铁路通”自媒体平台,用老挝语讲解铁路安全,让村民了解为什么火车经过时不能靠近铁轨,用短视频记录火车如何让山货出山。

这些实践正在结出硕果:他们发布的《中老铁路运营状况问卷分析》,为中老铁路优化运营服务体系、沿线交通短驳等都提供了有益的参考;而在境外平台上,他们用中老双语推送的“中老铁路通”账号,累计吸引4万多粉丝……

国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。铁路,让“硬联通”支撑起“心联通”。

从“上海方案”到“世界样本”

上海铁路教育实践,已成为“一带一路”共商共建共享原则的生动诠释。通过教育合作,“中国标准”通过本土化人才走向海外,互利共赢成为现实。正如陈思在参访京张铁路青龙桥车站后所说:“我要回老挝做詹天佑那样的工程师。”如今,他已踏上实现梦想之路。

当前,上应大正进一步拓展中老工程师学院的合作内涵,推进“3+2”普职融通、卓越工程师联合培养等项目,建设“天佑书坊”社会实践示范点和数字化学习平台,持续支撑轨道交通国际化教育创新,服务国家战略与民间外交。

陈思表示,中老铁路不仅改变了他的个人命运,更带动了琅勃拉邦乃至老挝全国的经济发展。截至2025年9月,中老铁路累计运货超6400万吨、送客突破5600万人次,带动老挝GDP年均增长2.3个百分点。

谈及对中老铁路未来发展的期待,陈思说,希望铁路继续延伸,带动更多沿线地区发展,让物流、旅游和人员交流更加顺畅,真正成为更多百姓的致富路与友谊路。

(来源:解放日报 作者:洪俊杰 吕客 原标题:《曾给总书记写信的老挝留学生,已成长为中老铁路业务骨干》)