渝厦高铁“东黔”通,48分钟改写时空版图

6月27日,渝厦高铁重庆东至黔江段将正式开通运营。这条全长242公里、设计时速350公里的钢铁动脉,穿山越壑,三跨乌江,将重庆至黔江的旅行时间从4小时压缩至最快48分钟。作为我国“八纵八横”高铁网的关键一环,它不仅结束了渝东南少数民族聚居区无高铁的历史,更在成渝地区双城经济圈与长株潭城市群之间架起了一条高效通道,让“蜀道难”的千年慨叹彻底化为“黔途坦荡”的现实图景。

攻坚克难的工程壮举,重塑天堑通途。面对武陵山区富水岩溶、断裂带交织的复杂地质,建设者们以技术创新为剑,五年间成功穿越白马山隧道等险峻工点,三跨乌江天险。中岭隧道的贯通尤其艰,施工团队在瓦斯煤层、断崖式溶洞与暗河的威胁下,创新应用“超前地质预报+微震监测”技术,以毫米级精度推进掘进。黔江站的设计更融合“廊桥飞渡·山水黔江”理念,弧形屋面如阿蓬江水波轻盈起伏,6589平方米的候车大厅复刻濯水古镇青石板路,让交通枢纽成为承载地域文化的建筑地标。每一根钢轨的铺设,都是中国基建智慧对自然屏障的胜利宣言。

改写经济地理,山乡链接国家战略。高铁尚未开通,经济要素已闻风而动。黔江区在谈项目金额飙升至150亿元,较去年增长3倍。武隆的玻纤、再生铝生产线满负荷运转,通过高铁物流直供重庆汽车产业链;鲜菜火锅食材产业园的辣椒,借高铁冷链物流将运输成本降低40%,加速对接全国市场。时空压缩更催生“1小时经济圈”新格局,黔江实现“48分钟抵重庆,3小时达长沙”,曾经闭塞的武陵山区一跃成为成渝东进南下的开放门户。当上海游客早发夕至品尝黔江鸡杂,当白垩纪恐龙化石遗址与濯水风雨廊桥涌入研学客流,高铁正将“峡谷之城”的文旅资源转化为实实在在的致富密码。

民生温度升腾,家门口拥抱新机遇。对沿线百姓而言,高铁轰鸣声里饱含生计之变。5000余名本地劳动者参与建设,一位土家族工匠坦言:“在家乡修高铁,收入比在外打工高20%”。高铁新城民宿预订量激增300%,老城区商户争相打造“高铁主题”旅舍;区人社局开设“高铁服务专班”,培训餐饮、导游、物流人员3000余名,让外出务工者转身成为“家门口的创富者”。更深远的变化在文化认同中生根,黔江鸡杂店挂起“48分钟到重庆”的打卡标语,景区推出高铁票免门票政策,土家族姑娘在动车组展示“西兰卡普”织锦。一条轨道,让“养儿不用教,酉秀黔彭走一遭”的辛酸民谣,化作“黔途似锦”的时代欢歌。

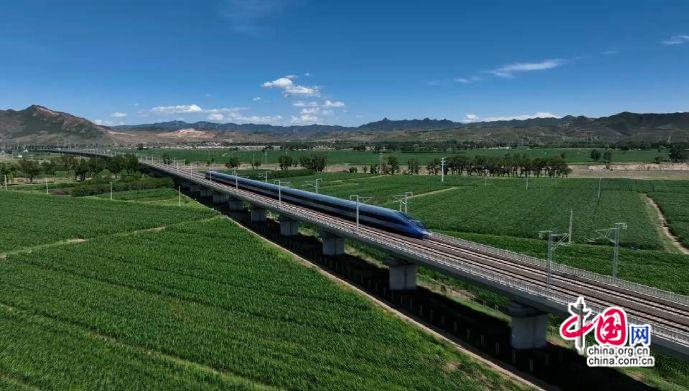

渝厦高铁重庆东至黔江段,不仅是一条物理通路的延伸,更是区域发展逻辑的重构。从翻越地质天险的工程奇迹,到要素涌流的产业变革,再到普通百姓“离土不离乡”的就业转型。它用48分钟的时空革命,将武陵山腹地推向了中国区域协调发展的大舞台。当350公里的银色长龙穿行于喀斯特峰林之间,流动的山乡活力正为“交通强国”写下最生动的注脚。

(来源:中国网 作者:侯利彬)