时评:11万列!中欧班列绘就亚欧新图景

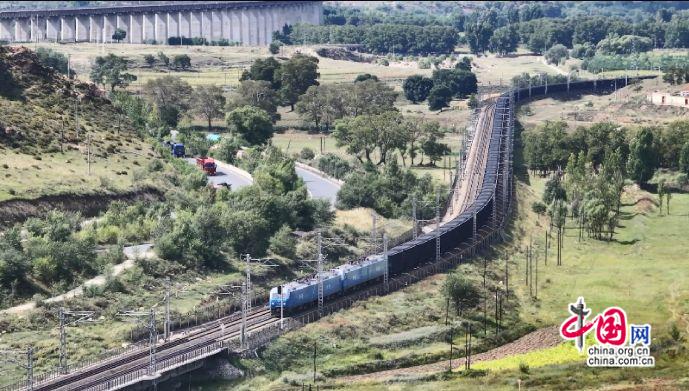

2025年6月10日,随着一列满载光伏组件与新能源汽车的中欧班列从青岛胶州站驶出,中欧班列累计开行量正式突破11万列,发送货值超4500亿美元。这条横跨亚欧大陆的“钢铁驼队”,不仅串联起中国128个城市与欧洲26国229城,更以日均30列的频次,构建起“海陆互联、多向延伸”的全球物流网络,成为稳定国际产业链供应链、推动高水平对外开放的关键引擎。

通道织网,从“单点突破”到“全球覆盖”。中欧班列的突破性发展,源于其通道网络的立体化升级。在国内,西、中、东三条通道精准对接长三角、珠三角、成渝等产业集群,吸引光伏、汽车、家电等高附加值货物集结。以西安国际港站为例,其年处理集装箱能力达600万TEU,日均装车量近千车,成为全国首个累计开行超2.6万列的车站。在境外,北中南三线并行格局已形成,南通道试运开辟入欧新径路,与波罗的海、里海、黑海的海铁联运通道无缝衔接。六大口岸单日交接车能力提升至184列,阿拉山口、霍尔果斯等枢纽通过扩能改造,将班列通行效率提高40%以上。这种“干支结合、枢纽集散”的体系,让内蒙古二连浩特、满洲里等口岸成为中欧贸易的重要节点。

技术赋能,从“粗放运营”到“智能精控”。智能化升级是中欧班列提质增效的核心驱动力。满洲里铁路口岸引入集装箱智能管理系统,吊车司机通过屏幕即可秒级定位货物,换装效率提升超40%。西安国际港站建设智能场站系统,实现门禁采集、箱号识别、视频监控等数据的实时共享,作业效率提高52.9%。通关便利化方面,95306“数字口岸”系统与“铁路快速通关”模式的应用,将通关时间从半天压缩至30分钟内,最快仅需几分钟。时速120公里班列最大编组辆数增至55辆,牵引质量达3000吨,运输能力大幅提升。技术赋能不仅降低了物流成本,更让中欧班列成为全球陆路物流转型的标杆。

服务创新,从“单一运输”到“生态共建”。中欧班列的服务升级,体现在对市场需求的精准响应上。针对新能源汽车、光伏组件等“中国制造新三样”,铁路部门创新开发定制化班列,解决锂电池铁路运输安全难题。大湾区中欧班列开行跨境电商、国际邮包等特色班列,货物品类拓展至53个门类、5万多种商品。在境外,17个国家建立131个集装箱还箱堆场,上线中欧班列门户网站,提供全程保险、货物追踪等“一站式”服务。这种“需求提报、合同签订、提箱还箱”的全链条服务,让中欧班列成为企业拓展国际市场的首选方案。数据显示,2024年汽车汽配、机械设备、电子电气等高附加值货物占比超60%,每柜货值较普通班列提升41%。

区域联动,从“内陆洼地”到“开放高地”。中欧班列的辐射效应,正重塑区域经济格局。在呼和浩特,兰炭专列通过铁海联运将清洁能源送往印尼,带动内蒙古首条“绿色通道”贯通。在郑州,中欧班列让老工业区变身开放前沿,青白江区实现从传统产业到国际贸易的转型。在西安,依托“+西欧”线路拓展至26条,欧亚主要货源地实现全覆盖,年货运量达7500万吨。这种“内联外通”的格局,不仅降低企业物流成本,更催生物流、仓储、贸易等产业集群。2024年,满洲里口岸带动周边果蔬出口增长46.3%,贸易值攀升58.2%,区域协同效应日益凸显。

从古丝绸之路的驼铃到中欧班列的汽笛,从“地理边缘”到“开放前沿”,这条“钢铁驼队”正以11万列的里程碑,书写亚欧大陆的互联互通新篇章。它不仅是物流通道,更是经济走廊、文化桥梁、友谊纽带。在高质量共建“一带一路”的征程中,中欧班列将继续承载合作共赢的使命,让中国机遇与世界需求共振,为构建人类命运共同体注入更强动能。

(来源:中国网 作者:侯利彬)