青春在铁道线上闪光:铁路青年的奋斗与成长

3月21日7时15分,在中国铁路上海局集团有限公司南京南站内,一列列高铁正如银色巨龙般不停穿梭,承载着无数人的梦想驶向远方。在这繁忙的交通枢纽背后,无数铁路青年用汗水和智慧,为钢铁动脉注入青春活力。今天,让我们走近三位不同岗位的铁路青年,聆听他们工作几年来的奋斗故事,感受他们的成长与成就。

郑继峰:从“技术小白”到“创新先锋”

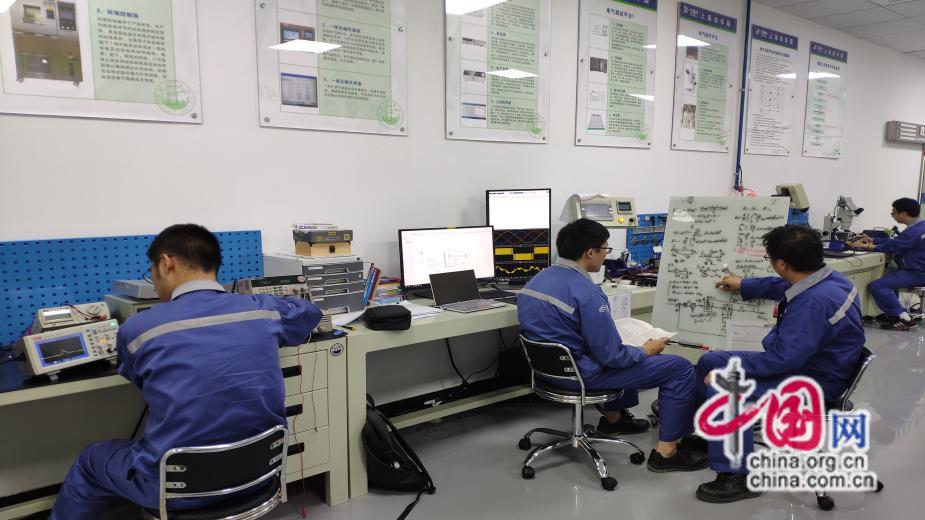

2025年3月21日郑继峰所在技术团队正在交流技术难点。郑继峰 摄

“当前受电弓拉力自动检测仪的收线机构存在卡滞问题,我们是不是可以从传动比优化、导向轮组重构和张力反馈升级三个维度实施改进。”在中国铁路上海局集团有限公司上海动车段张华动车技术创新工作室里,郑继峰正与攻关团队进行技术研讨,他指着三维仿真模型分析道,激光笔在投影幕布上勾勒出关键改进节点。2018年,从华东交通大学交通运输工程专业研究生毕业的他,怀着对铁路事业的憧憬,加入了铁路大家庭。

初到岗位,郑继峰发现书本上的知识与实际工作存在差距。为了尽快适应,他白天跟着老师傅学习设备维护,晚上查阅资料、研究技术,甚至把宿舍变成了“第二实验室”。“那段时间,我几乎每天只睡四五个小时,但我觉得很充实。”郑继峰回忆道。

一次,他发现传统的受电弓拉力计测量不准确,存在角度补偿误差和读数滞后等问题,便萌生了利用自动化技术进行改进的想法。经过半年的努力,他跟随团队成功开发出一套新的受电弓拉力静态检测仪,动态测量误差控制在0.5N,同时一次成功率达到了99.8%,大大提高了工作效率。这项成果不仅获得了国家级优秀质量成果,还在轨道车辆领域内推广使用。

“铁路给了我施展才华的舞台,我将继续努力,用科技创新为铁路发展贡献力量。”郑继峰坚定地说。如今,他已成为动车段的技术骨干,并跟随团队攻克了多项技术难题。 相关成果先后获国家级QC成果、上海市优秀发明金奖、国家发明专利5项,他本人更是荣获全国铁路向上向善好青年、全国铁路青年岗位能手等荣誉。

韩家玲:从“职场新人”到“服务明星”

2025年3月21日韩家玲正在和同事沟通工作事宜。杨永全 摄

“Hello Uncle and Auntie, may I help you with anything?”在中老铁路D87次列车上,列车长韩家玲正微笑着为一群来自老挝、泰国和马来西亚的老年银发旅客们解答疑问。12年前,湖南理工学院思想政治教育专业毕业的她,选择成为一名列车乘务员。

刚开始,面对旅客的各种问题,韩家玲常常手足无措。为了提升服务水平,她利用休息时间背诵铁路规章,练习服务礼仪,甚至自学了手语和英语。

2019年7月,韩家玲被派驻中老铁路老挝段,担任D88/87次“澜沧号”国际旅客列车的列车长,232米长的9节车厢就成了她的“战场”,日均行走达数万步。

为了能够更好地服务外籍旅客,她努力学习老挝语。面对中老铁路上多元文化背景的旅客时,她发挥了中文、老挝语和英语的优势,辅以翻译软件和肢体语言,形成“3+N”语言服务法,努力让每位旅客的需求都能被“听懂”。

从解答旅客疑问到协调突发状况,她的身影成为中老铁路上最安心的存在。正如一位澳大利亚旅客在感谢信中写的:“这趟列车不仅带我们穿越山川,更让我们感受到超越国界的善意。”而韩家玲,正是这份善意的传递者与守护者。

“一名越南旅客因首次乘坐中老铁路列车,担心坐过站而手足无措,我耐心安抚并安排乘务员到站提醒。”韩家玲回忆道,“看到他感激的眼神,我深刻体会到这份工作的意义。”

如今,韩家玲已经成为中老铁路上的“服务明星”,多次收到旅客的表扬信。她还主动参与车站的志愿服务,为特殊旅客提供贴心帮助。近两年来,她先后荣获得全国铁道团委“尼红奖章”、老中公司首届微课制作比赛最佳指导奖、普洱车务段2023年度先进生产者等多项荣誉。

“铁路是服务行业,我要用微笑和真诚,让中外旅客感受到家的温暖。”韩家玲说。她的努力不仅提升了自己的职业素养,也为中国铁路赢得了良好的口碑。

潘公明:从“操作新手”到“技术能手”

2025年3月21日潘公明正在进行钢轨探伤作业。张铖 摄

“大家把探头和耦合剂数量再检查一遍,确保没有遗留,再看看防夹木,都取出来了吧。”在青盐线滨海港站内,正在进行道岔特殊部位探伤作业的潘公明正仔细地检查着工机具。6年前,从陕西铁路工程职业技术学院高速铁道技术专业毕业的他,成为了一名普通的铁路探伤工。

探伤工的工作环境艰苦,昼伏夜出是家常便饭,每天行走十几公里也习以为常。但潘公明从不叫苦叫累,他认真学习业务知识,刻苦钻研技术,很快便掌握了母材、焊缝、道岔特殊部位探伤的各项技能。“记得有一次,我发现25#岔前接头轨面出现鱼鳞状剥离,便立即上报技术中心并联系维修工区及时安排打磨,消除了一个重点隐患。”潘公明自豪地说。

如今,潘公明已经成为淮安高铁基础设施段的技术能手,多次在技能比武中获奖。2024年,他代表中国铁路上海局参加了铁路工电系统职业技能竞赛无损检测员(钢轨探伤)比赛,获得了全能第七名的成绩。他还主动带徒弟,将自己的经验毫无保留地传授给新人。“铁路安全无小事,我要用责任和担当,为旅客的安全出行保驾护航。”潘公明说。

铁路与青年的双向奔赴

对于这些青年来说,铁路不仅是他们实现梦想的舞台,更是他们成长的摇篮。铁路部门为他们提供了广阔的发展空间和丰富的培训资源,帮助他们从职场新人迅速成长为业务骨干。

“铁路的培训体系非常完善,无论是技术培训还是职业规划,都让我受益匪浅。”郑继峰说。韩家玲也表示:“铁路的团队氛围特别好,同事们互相帮助,让我感受到了家的温暖。”潘公明则感慨道:“铁路给了我实现自我价值的机会,我会一直努力,不辜负这份信任。”

与此同时,三位青年也为中国铁路的发展贡献了自己的青春力量。郑继峰的技术创新攻克了多项设备难题,韩家玲的优质服务提升了旅客满意度,潘公明的精湛技艺保障了铁路运输安全。他们的努力,正是中国铁路蓬勃发展的生动写照。

郑继峰、韩家玲、潘公明,只是无数铁路青年的缩影。他们怀揣梦想,扎根基层,在平凡的岗位上默默奉献,用青春和汗水书写着新时代铁路人的责任与担当。从“技术小白”到“创新先锋”,从“职场新人”到“服务明星”,从“普通工人”到“技术能手”,他们的成长故事,正是铁路与青年双向奔赴的生动体现。

青春在铁道线上闪光,梦想在奋斗中绽放。相信在不久的将来,他们必将成为铁路事业的中坚力量,为实现交通强国的梦想贡献更大的力量。而中国铁路,也将继续为更多青年提供实现梦想的舞台,让青春在铁路线上熠熠生辉。

(来源:中国网 作者:张铖)